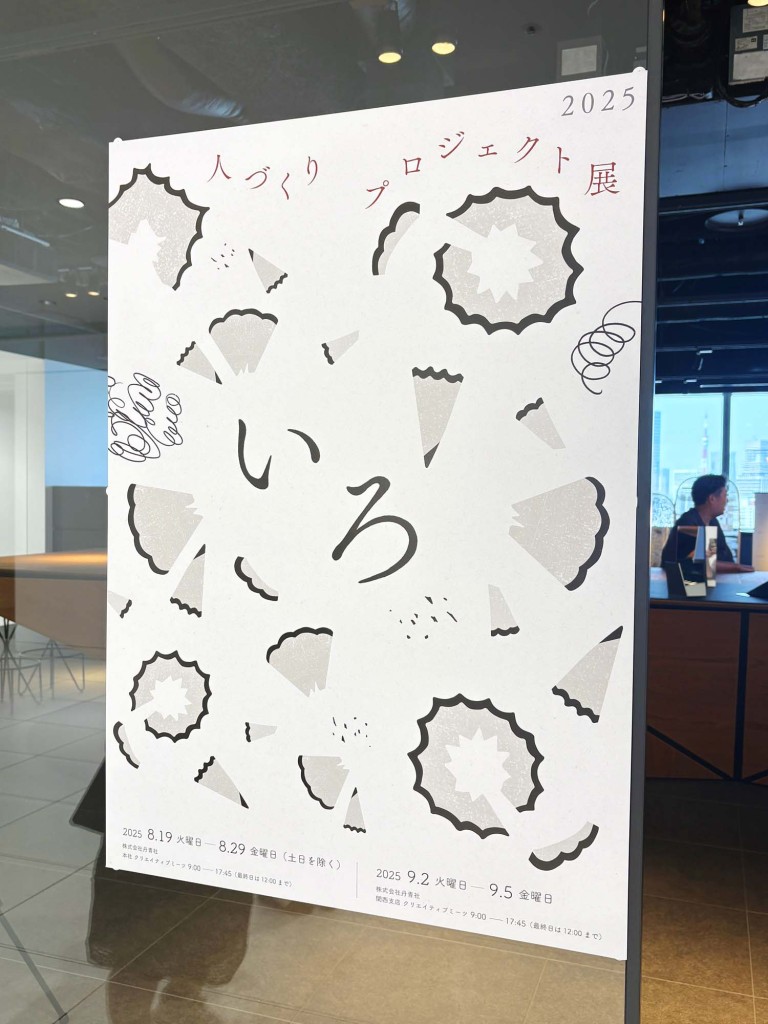

【丹青社】「人づくりプロジェクト展2025」<PR>

㈱丹青社は、実践型新入社員研修の成果を披露する展示「人づくりプロジェクト展2025」を8月19日〜29日に本社クリエイティブミーツ、9月2日~5日に関西支店クリエイティブミーツで開催した。

この展示は今年で15回目の開催となり、今年のテーマは「いろ」に設定されている。「いろ」という言葉は、丹青社のパーパスや社名の由来にも関連し、同社の仕事や考え方に深く根ざしたキーワードでもある。

本記事では展示の内容をレポートし、同社が人材育成に寄せる思いについても探っていく。

| ◼︎「人づくりプロジェクト」の概要 |

同展示会は、新入社員教育「人づくりプロジェクト」の中心プログラムである「プロダクト制作」において、社外から参画したプロのデザイナーや協力企業と共に作り上げたプロダクトを展示するもの。

プロダクトと一口に言っても、椅子や机といった家具、置き物や部屋の装飾品となるインテリアなど、その範囲は幅広く、自由な発想や挑戦が後押しされている。ただし予算、納期、サイズや重量などの制約も設けられ、新入社員たちは本物の仕事に向き合う状況を経験することになる。

今年は39人の新入社員が10チームに分かれてプロダクトを制作。参画デザイナー10人がテーマに対してそれぞれの解釈を述べ、メンバーは共に制作したいデザイナーを希望する形でチームの組み合わせが決まる。

新入社員たちの職種は営業、プランナー、デザイナー、制作などと多岐にわたり、ほとんどがこの研修で初めて顔を合わせ、研修に臨むことになる。また「石材を加工する」「金属を加工する」といった専門的技術が必要となれば、社内の先輩や協力会社に自ら相談しにいかなければならない。

今年制作された10のプロダクトは以下の通り(順不同)。

|

| 作品タイトル/SAIDO |

| 参画デザイナー/馬渕晃(AKIRA MABUCHI DESIGN) |

| 14枚のカラーガラスを天板にした2段のテーブル。ガラスは自由に入れ替え可能。ガラス越しの下段のガラス、床に落ちた色付きの影、これらを見た使用者に「色について考える」きっかけを提供する。 |

|

| 作品タイトル/涙座/LuiZa |

| 参画デザイナー/梶本博司(カジモトデザインオフィス) |

| 「遊び場」「盛り場」があるなら「泣き場」もあるのでは?──泣くためだけに作られた椅子。左官仕上げの青く丸い台座に、涙を拭けるようにティッシュケースが埋め込まれている。 |

|

| 作品タイトル/Elephant’s Breath |

| 参画デザイナー/本多沙映 |

| 「Elephant’s Breath」とは「不明確な色名」を指す言葉。この言葉から連想した色を、息のように軽やかなメッシュ素材にグラデーションで表現し、トレーと組み合わせる。 |

|

| 作品タイトル/Resonique |

| 参画デザイナー/小泉創(SO KOIZUMI DESIGN) |

| メンバーの興味・関心を掛け合わせるというコンセプトから生まれた脚立。選ばれた「金管楽器」と「はしご」が互いの造形美を高め合いながら融合。細身で曲線的だが、実用に耐える強度を持つ。 |

|

| 作品タイトル/shIKIRU |

| 参画デザイナー/石橋忠人(㈲アイディーエル) |

| フレームとメッシュで素材を挟むパーティション。空間を仕切るものでありながら、使用者が何を挟むかによって透過率を自由に調整することができ、また廃棄を待つだけだった端材が再び生きる場所にもなる。 |

|

| 作品タイトル/gura-gura? |

| 参画デザイナー/長谷川依与 |

| 様々な石材を、わざと不揃いに見えるように積み重ねたサイドテーブル。反対側の足はアクリルブロックで、角度によって視認できなくなるため、足一本だけしかない、グラグラしそうな印象を持たせる。 |

|

| 作品タイトル/#nuance |

| 参画デザイナー/山口英文・折山優子(㈱Caro) |

| 同じ素材・色なのに、表面の仕上げが全て異なる5段階のマトリョーシカ。表面処理ひとつで見た目・手触りがまったく変わる=印象を変えられるということを体験できるプロダクト。 |

|

| 作品タイトル/〔CH〕 |

| 参画デザイナー/山道拓人・千葉元生・西川日満里・葉山翔伍(㈱ツバメアーキテクツ) |

| 斜面と水平、2つの地形に対応できるベンチ。設置する場所は国籍・年代が幅広い下北沢。背もたれ、サイドテーブルなどのアタッチメントは移動でき、多様な人々の使い方に応える。 |

|

| 作品タイトル/Here,There |

| 参画デザイナー/狩野佑真(㈱NOU) |

| 折り曲げのみで加工した6枚の鏡。机の縁や手すりにも引っ掛けられるような特殊な曲がり方もある。鏡の置き場所の自由度の広がりが、見慣れた景色に新しい視点を提供する。 |

|

| 作品タイトル/.coco |

| 参画デザイナー/青木亮作・治田将之・竹下健・山根涼・辻彩登(TENT) |

| バス停をモチーフにした店舗看板。歩き疲れた時、雨宿りの時、待ち合わせの時など、バス停のようにいろいろな人が立ち寄る目印にする。名刺やカードなどを入れて交流を促進する機能も。 |

| ◼︎研修を終えて |

展示会には業界関係者、ディスプレイ業界に携わる企業が、研修内容やその成果に深く興味を示し多く訪れた。

プロジェクトに参加した新入社員および、運営する人事担当者らは以下のようにコメントしている。

プロダクト「SAIDO」のチームメンバー 林 萌絵 氏

「学校を卒業したての私たちに、予算や納期などの条件が設けられた生の体験を任せてもらえ、貴重な研修期間を過ごせました。協力会社との打ち合わせから自分たち自身でやることになり、ものづくりにおける『人との関わり方』を学べたと思います。最初は熱意の方向性がバラバラだったメンバーが徐々にまとまっていくのも実感できました。

得意分野だけでなく苦手分野にも積極的に挑戦するなど様々な過程があったことで、プロダクト完成時には心の底からうれしく思いました。

また展示を通して、この仕事は『作って終わり』ではなく、実際に触って楽しんでいる人たちが居ることを認識できたと思います。今後、関わるプロジェクトでも、人を楽しませられるものづくり、空間づくりをしていきたいです」

経営企画センター 人事部 人材開発課 河元 希 氏

「この研修はプロダクトを作ることが主目的ではなく、作る過程──話し合いや予算の管理、電話・メール対応といった実務の基礎を知り、小さな学びを得ることが重視されています。

私たち空間ディスプレイ業は、訪れる人々に『体験』を提供する仕事をしています。今回、参加者たちがプロダクトを完成させることにより経験した『ものづくりの実体験』や『人に体験を提供すること』を、今後の仕事の中でいかしてもらえたらと思います」

デザインセンター エグゼクティブクリエイティブディレクター 洪 恒夫 氏

「テーマである『いろ』のとらえ方次第で、チーム毎にオリジナリティがあり、クリエイティビティの高さも兼ね備えたプロダクトが完成できたと思います。

実際のプロジェクトとなると、規模の大きさや要素の多さに翻弄されてしまい、目の前のことばかりに目が行きがちですが、人づくりプロジェクトは今後向き合っていくであろうプロジェクトの縮図と言えます。

この縮図で感じたことは全部正しい本質的なことなので、今回の参加者たちには実際の仕事の場でもここで学んだことを思い出しながら、本質的なことを見失わないようにしていってもらいたいと思います。」

| ◼︎人の生活に「いろどり」を与える空間づくりを |

「空間から未来を描き、人と社会に丹青(いろどり)を。」──

2024年に策定された丹青社のパーパスは、空間づくりが人々の生活を豊かに彩るとし、その仕事が未来社会を作る一助になるとしている。また、社名にある「丹青」は、赤(丹)・青の基本的な2色から「豊かな色彩」を意味している。

今年のテーマとなった「いろ」はこのパーパスが意識され、新入社員は社名にも含まれる「いろ」の由来に立ち返り、想像力を発揮させる課題に取り組んだことになる。

パーパスを改めて策定した翌年にこのテーマを課するのは、丹青社に属する者すべてが研修の意義や、「いろ」について再考する機会でもあり、そしてステークホルダーにその試行錯誤のプロセスを発表する機会でもあったと言えよう。

さらに、同社は創業100周年を迎える2046年に向けて、長期的に社会に必要とされる企業であり続けるための「未来ビジョン2046」も発表している。

サステナビリティ、ボーダーレス、基盤の強化、領域の拡張、人が中心の組織と働き方、人を想う空間づくり──「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル集団であり 空間と自分自身の可能性を切り拓くチャレンジ集団でもあり続ける」ための必要不可欠な意識として、様々な社会課題、空間デザインの軸となる考えが述べられている。

今回の研修で制作されたプロダクトはこれらのビジョンに共鳴した要素が端々に含まれ、「端材を再び生かす」=サステナビリティへの意識、「多様な人々の使い方に応える」=ボーダーレス、「泣くための場所」=人を想う空間づくり……など、既にその思いに応える下地が出来上がっていると感じられた。

「人づくりプロジェクト」は、その当事者である新入社員だけでなく、丹青社全体にとって社会の潮流を知る術にもなり、また「いろどり」について考える機会を与え相乗効果をもたらしていることが、展示会や取材内容からも強く伺えた。