【乃村工藝社】博覧会資料展示室「EXPO GALLERY」一般見学を開催、社員たちが現場作業に臨む映像記録も<PR>

㈱乃村⼯藝社は8月5日〜8日に、大阪事業所内に設置された、万国博覧会資料展示室「EXPO GALLERY」の一般見学を実施した。

この見学の事前申し込みには、2回開催で1回の定員12人に対して、約120人からの応募が集まった。同社は反響を受け、当初2日間で予定していた日程を変更。日数を増やし、より多くの人々を見学会に招待した。

総合報道では開催に先立って、 企画立案の経緯や見どころなどの取材記事を公開している。

今回は、空間の総合プロデュース企業である乃村工藝社が万博にかける思いと、その発露として一般層へどのようにアプローチしたかをレポートする。

| ◼︎万博の歴史、乃村工藝社の歴史 |

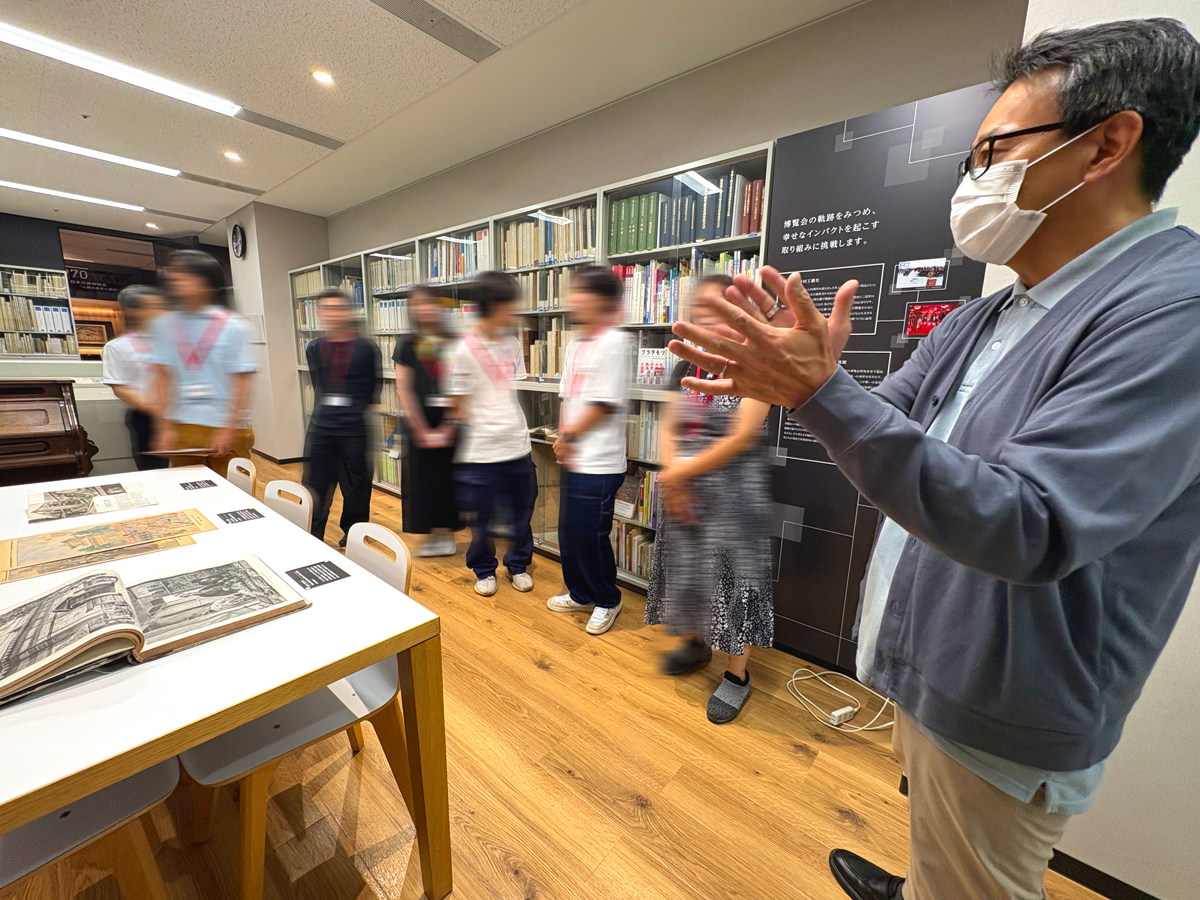

弊紙では8月5日16時からの見学会を取材。

当日の参加者は12人、性別・年齢に偏りない人々が、遠方では東京からも来場した。

展示室は大阪事業所のオフィスに併設する形で設けられ、全部で3室に分かれている。

見学会は、講演「万博の魅力とその影響」からスタート。万博の始まりである1851年ロンドン万博から今に至るまで、その成り立ちや変遷、特徴が要約して解説された。

画期的な展示の例では、1967年モントリオール万博などが挙げられ、「壁面スクリーンに映った人物が物体を落とす仕草をすると、床面スクリーンに波紋が広がる」という映像演出が展示された。以降の万博では企業パビリオンを中心に、映像表現の研究が盛んになり、いわゆる「イマーシブ空間」の先駆けとなるような展示室も増えたという。

このようにひとつの技術にスポットを当てるごとに、現在との対比に深みが増す事例がいくつも紹介された。

また万博は時代と共にその意義を問い直す契機が何度かあった。

1933年シカゴ万博で初の統一テーマ「進歩の一世紀」が掲げられ、その後も万博は常に技術進歩を発表する場であったが、90年代には赤字が続き、世間からは存在意義が問われるようになる。博覧会国際事務局は方針転換として「地球的課題解決の場となることが21世紀の博覧会の方向性である」と発表。2005年愛知万博以降は、自然との共生や環境配慮の要素が色濃く反映されるようになった。

さらに、乃村工藝社と万博の関わりについても語られた。

同社は1892年に芝居小屋で使う馬の着ぐるみを制作したところから創業。1914年東京大正博覧会から国内博に、1939年サンフランシスコ万博から万国博覧会事業に参入し、日本館に色塗りとネオンで作られた日本地図の装飾を施した。これを皮切りに、同社は現在に至るまで200件以上の万博・国内博に携わることになる。

開催中の大阪・関西万博で関わったパビリオンは同社ホームページでも公開されている。

ブランドコミュニケーション室 アーカイブ課の岡部周子氏が解説役を務めた

| ◼︎今も活躍する、過去の万博資料 |

続いて資料を保管する「EXPO LIBRARY」へ移動。2万点におよぶ収蔵品の中から今回の見学会のためにピックアップした品が解説された。

紹介されたのは、過去の万博開催当時のポスターや雑誌、会場飲食店で実際に使われたメニュー表、博覧会メダルが刻印されたオルガンなど、ジャンルは多岐にわたる。特に万博ポスターは、デジタル技術無しの緻密な職人技を間近で見る機会となり、参加者も強く興味を示した。

また、これまでの運営で訪れた事業者・研究者に何が重用されたかも具体的に解説。例として、「過去に開催された万博の議事録」が挙げられた。

万博開催が決定すると、関係者たちはまず何を話し合うべきか、何を重視すべきかという知識がゼロの状態からスタートすることになる。そこで、過去の運営者たちが残した「企画・運営のノウハウ」の詰まった議事録が、現在の関係者の参考書として役立つという流れだ。

この例は万博主催者のような立場に限らず、飲食や警備など様々な分野の人々が、過去の同業者のデータを求めて訪れたという。

ビジネスプロデュース本部 山本勉氏が資料室をガイド。文献や広告のほか、過去に発売された万博仕様のビール缶などニッチな品も……

ポスターや冊子類など、デザインから時代をダイレクトに感じ取れる収蔵品が多数保管されている

さらに移動した最後の1室「EXHIBITION ROOM」では、万博の歴史を要約した年表や、未開催に終わった「紀元2600年記念日本万国博覧会」のチケットなど、ビジュアル面で万博を深掘りする展示を紹介した。

また中央のショーケースには、乃村工藝社が1970年大阪万博の制作現場で実際に使った図面や台帳を展示。これらを前に山本氏は、式典中に人力で紙吹雪を撒いた苦労話や、ヘルメットにサインされた著名人の名前、「太陽の塔」展示施工中の岡本太郎氏のエピソード──などを語った。いずれも制作に関わる同社ならではの展示物とエピソードに溢れ、「EXPO GALLERY」でしか触れることができない貴重な資料と言える。

パビリオン制作現場で実際に使われた道具など、乃村工藝社ならではの展示物が並ぶ

「紀元2600年記念日本万国博覧会」のチケットは、現在も日本開催の万博で使用可能。大阪・関西万博でも使用報告が挙がっている

| ◼︎「空間づくり」の現場を映像記録に残し、伝える |

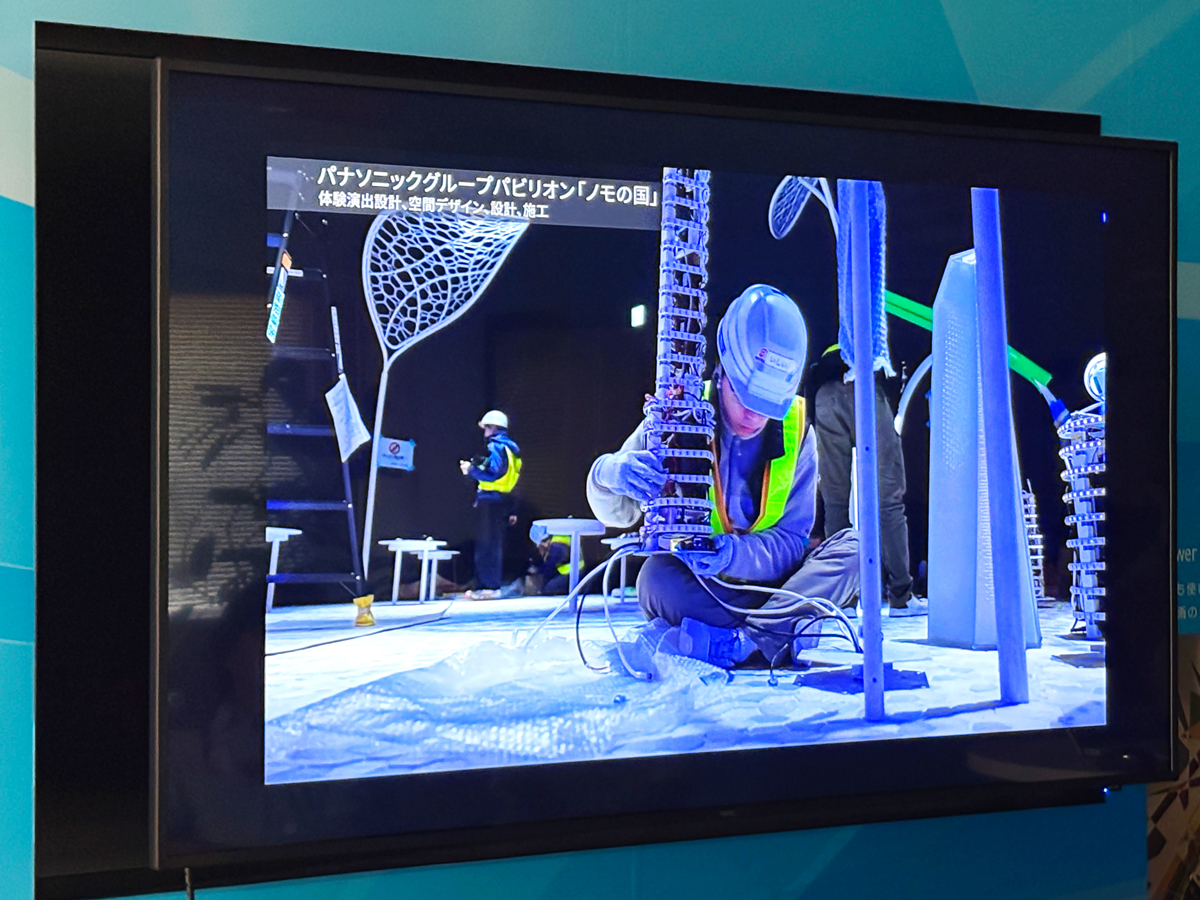

展示室見学の終了後、乃村工藝社が撮影した、大阪・関西万博会場やパビリオンを担当した社員たちの映像が放映された。

同社が手掛けたパビリオンや設備の作業風景に乗せ、現場監督、デザイナー、営業職──あらゆる職種の社員たちが「空間デザイン」や「ものづくり」の矜持を語った。これは空間づくりがひとつの職種でのみ作られるのではなく、多様な工程を経て完成することを示唆する。

乃村工藝社がパビリオン制作中の映像記録を残したのは、つくば万博に続き2度目。同社は今後の展望として、自社の業務内容をより多くの人々に紹介し、「空間デザイン」という業種や「乃村工藝社」の認知度向上を課題にしているという。

施工作業中の「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」

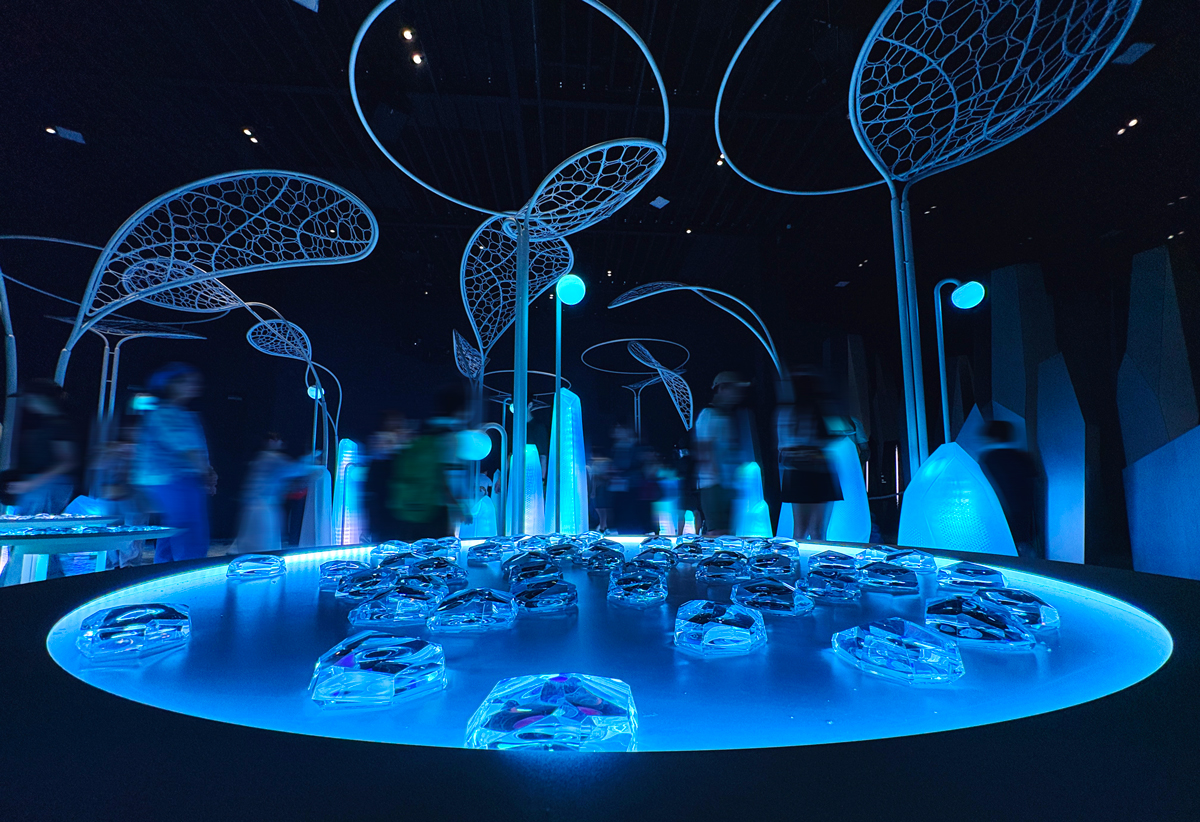

現在公開されている、完成された「ノモの国」。

この映像をもって見学会は終了。18時ごろに解散となった。

| ◼︎一般公開を経て |

見学終了後、担当者たちにインタビューをしたところ、「参加者が展示室や映像を熱心に見ている様子から、万博の面白さや、乃村工藝社が何をしているのかを知ってもらうことができたと、手応えを感じた」とコメントが返ってきた。

また「EXPO GALLERY」の管理を務める石川敦子氏は「限定公開のみで運営していたころは、相手が何を求めて来訪するか明確だった」と、違いを語る。

飲食関係者であれば、飲食に関する資料を。

広報関係者であれば、広報活動の記録を。

──しかし今回は業務ではなく、知的好奇心から参加した一般の人々で構成されています。

「わかりやすさ」と、「自分ごとと思えるような資料の用意」を心がけました。

乃村工藝社が資料収集を開始したのは、2001年に博覧会研究家の寺下勍氏からコレクションを譲り受けたことがきっかけであった。寺下氏は「資料を私蔵させてはならない」──乃村工藝社の活動はもちろん、社会にも役立てることを条件にしたという。

取材日の8月5日は、同社が大阪・関西万博の開催を契機に、より多くの人々に資料を共有するという使命が叶った、記念すべき1日目となった。

乃村工藝社が語り継いできたエピソード集や、塗装見本の現物。興味のある方は、次の見学会開催があればぜひ応募してほしい