【表示灯】九州大学と産学連携し、色覚や視力の違いによる情報伝達の差を解消。凡例を見なくても直感的に理解できる「ユニバーサルデザインマップ」の実現へ

表示灯㈱はこのほど、九州大学(以下九大)との産学連携により、色覚や視力の違いによる情報伝達の差を解消、凡例を見なくても直感的に理解できる「ユニバーサルデザインマップ」の実現を目指している。

2024年4月に施行された改正障害者差別解消法では近年、アクセシビリティへの関心と取り組みが急速に高まりを見せており、全ての人が平等にサービスを受け、社会に参加できる環境づくりがより一層求められている。

こうした背景を受け、全国の鉄道駅や市役所、観光案内所などで色覚バリアフリーマップを標準仕様とした周辺案内地図「ナビタ」を展開する表示灯では、周辺案内地図のユニバーサルデザイン化を一層推進すべく、九州大学と連携し、色彩設計に関する共同研究を開始した。

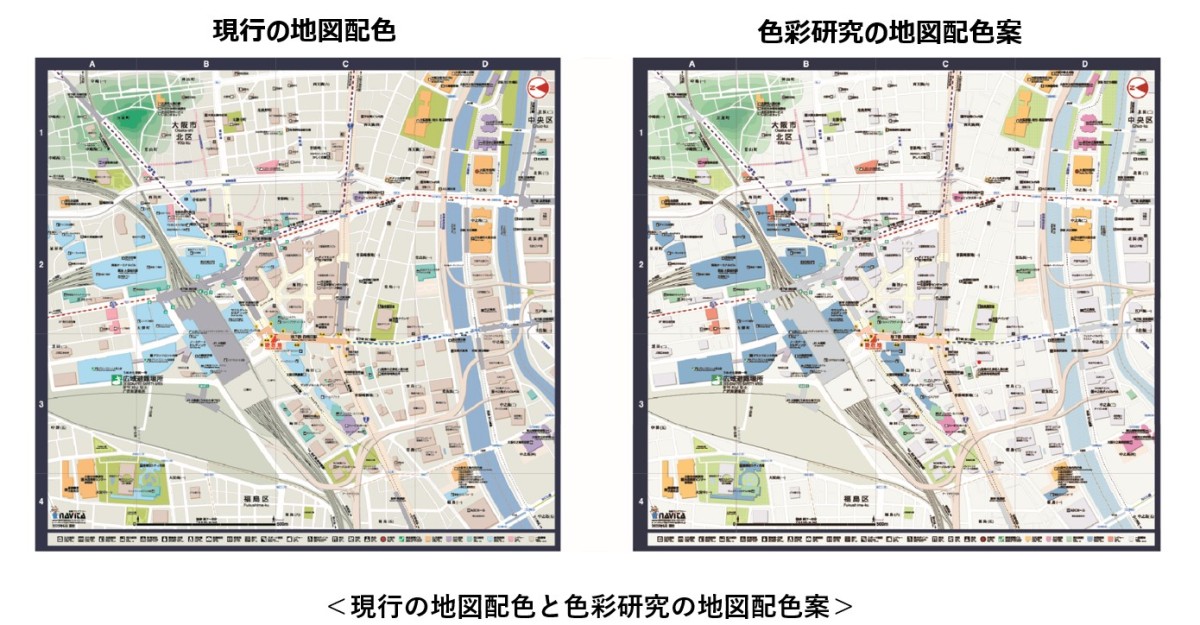

現在進行中の共同研究は、人間の視覚情報処理(特に色覚)とそのデザイン応用を専門とする九大大学院 須長正治教授と共同研究である「公共地図の色覚障がい者と健常者の両方に適した、デザイン性のある地図の折衷点の研究」がテーマ。この研究では、色覚特性の異なる利用者が等しく理解できる地図の色彩設計を目指し、視認性や配色バランスに関する実証実験を重ねることで、機能性とデザイン性を両立した最適な地図表現の実現を目指している。

なお、今年6月に開催された「日本色彩学会第56回全国大会」では九大大学院院生の山﨑氏が共同研究に関連するテーマとして、少数派色覚をもつ「デザイナー」に必要な色彩デザインの知識・技能・配慮のあり方を分析した研究を発表、「発表奨励賞」を受賞している。